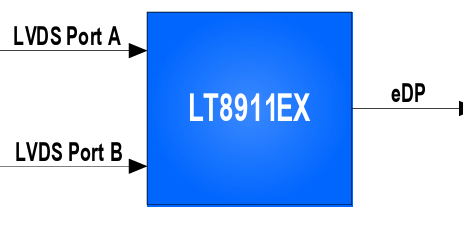

LT8911EX—双端口LVDS桥接eDP

LT8911EX 1. 概述Lontium LT8911EX 是 LVDS 至 eDP 转换器,具有单端口或双端口可配置 LVDS 接收器,具有 1 个时钟通道和多达 8 个数据通道,每个数据通道的最大工作速率为 1.2Gbps,最大输入带宽为 9.6Gbps。该转换器对输入LVDS数据进行反序列化,对数据包进行解码,并将格式化的视频数据流转换为单链路VESA eDP1.4兼容输出,具有1/2/4可配置数据通道,支持RBR(1.62Gbps)和HBR(2.7Gbps)链路数据速率。内置的可选 SSC 功能可降低 EMI 对 EMI 相关系统应用的影响。LT8911EX 采用先进的 CMOS 工艺制造,并分别采用 9.9mm 间距封装的小外形 64mm x 0mm QFN5 实现。该封装符合 RoHS 标准,额定工作温度范围为 −40°C 至 +85°C.2。特点• 单/双端口LVDS接收器• eDP1.4发射器• 其他3.应用• 移动系统• 蜂窝手机• 数码摄像机• 数码相机• 个人媒体播放器• 游戏 LT8911EX_Brief_R1.1